Anhand von farbenfrohen Hamletbarschen erforschten Wissenschaftler des GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel und des Smithsonian Tropical Research Institute in Panamaeine der grundlegenden Fragen der Evolutionsbiologie: „Wie können neue Arten im Meer entstehen?“ Dies ist besonders unter dem Aspekt interessant, dass die karibischen Riffbarsche eigentlich nahe beieinander leben und sich auch weiterhin miteinander fortpflanzen können.

Die Forschenden entdeckten bei ihren Untersuchungen, wie die natürliche Selektion auf die Weiterentwicklung von Genen im Bereich der visuellen Wahrnehmung und damit einhergehend der Ausprägung von Farbmustern wirkt. So ist es zumindest bei den Hamlets der Fall, dass die blaue Fischart meistens blaue Partner bevorzugt, während die rote Art eher auf rote Partner anspricht. Das heißt, die einzigartige Farbgebung bedingt auch die Vorliebe für die Ausprägung dieser Farbeigenschaft bei der Partnerwahl.

Dies ist einer der Gründe, warum die Forschung lange vermutete, dass sich neue Arten nur in absoluter Isolation und ohne Kreuzung entwickeln können. Sofern sich in diesem Falle beide Arten untereinander vermischten, ging man davon aus, dass hier die codierten Merkmale zwischen Farb- und Paarungsvorlieben, die sogenannte Kopplung, durch die sexuelle Rekombination – die Neuanordnung von genetischem Material in den Zellen –, zerstört wird. In Folge dessen hätten rote Individuen eine Präferenz für blaue Partner und umgekehrt.

VERWANDTE ARTEN MIT DEUTLICHEN CHARAKTERISTIKA

Doch stellten die Wissenschaftler um Oscar Puebla, Professor am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, in Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen am Smithsonian Tropical Research Institute (STRI), fest, dass bei der natürlichen Selektion miteinander verwandter Arten codierte Merkmale für Farbmuster und Paarungspräferenzen eben nicht neu kombiniert werden.

Für ihre Untersuchungen hatten die Wissenschaftler einige Hürden zu meistern: „Die erste Herausforderung unserer Studie bestand darin, eine Tiergruppe zu finden, in der sich erst vor kurzer Zeit neue Arten entwickelt haben, die aber deutliche Charakteristika aufweisen“, so Puebla. Genau so eine Gruppe bilden die Hamletbarsche. Mehrere eng verwandte Arten von ihnen leben an den Riffen der gesamten Karibik. Die einzelnen Arten sind genetisch sehr ähnlich. Ihr Hauptunterschied ist das jeweilige Farbmuster, während die Präferenz für verschiedene Farbmuster bei der Paarung die Arten getrennt hält.

IDENTIFIZIERUNG DER GENE

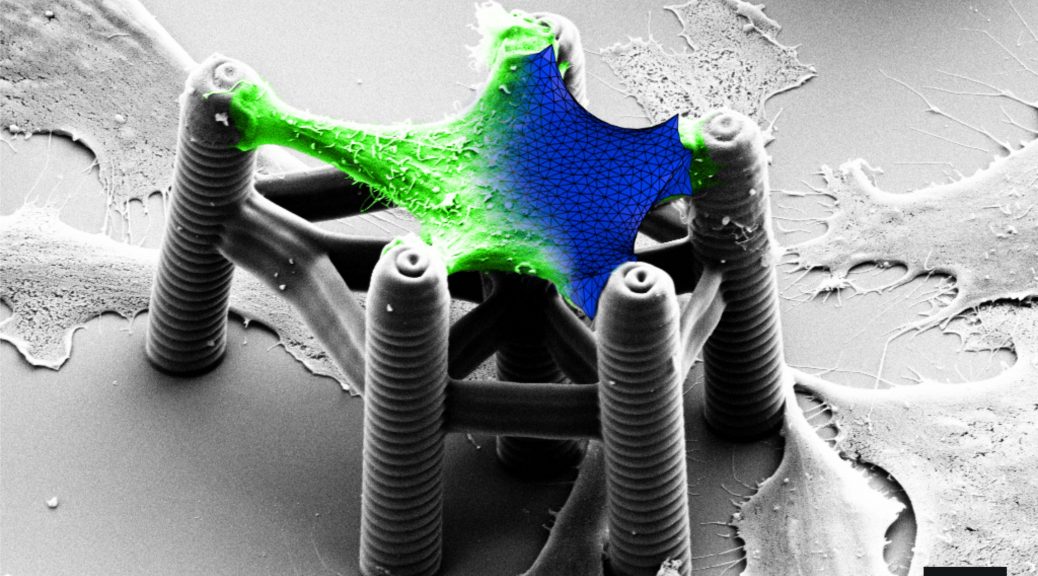

Für die Forschenden galt es zudem, die Gene zu identifizieren, die den Unterschied zwischen den Arten und den Paarungspräferenzen ausmachen. Hierfür sequenzierten die Wissenschaftler zunächst das gesamte Genom von 110 Riffbarschen aus Panama, Belize und Honduras. Im Anschluss untersuchten sie bei den Fischen, worin sich das Genom unterscheidet. Denn alle drei untersuchten Arten leben zusammen in denselben Riffen.

„Dieser umfassende Datensatz ermöglichte es uns, vier eng begrenzte Regionen des Genoms zu identifizieren, die bei allen Arten deutliche Unterschiede aufzeigten, während der Rest des Genoms bei allen Arten kaum Differenzierung zeigte“, erklärt Kosmas Hench, Doktorand am GEOMAR und Erstautor der Studie. Denn genau diese vier Regionen beinhalten die Gene, die die visuelle Wahrnehmung sowie die Farbmuster der Fische beeinflussen.

Obwohl sich die Arten untereinander paaren, zeigen die Daten, dass die Konstellationen der Seh- und Farbmustergene sich nicht verändern. Die entsprechenden Gene sind also gekoppelt (haben codierte Merkmale) und sind so vor sexueller Rekombination (Neuordnung von genetischem Material) geschützt. Das Besondere an dem Ergebnis ist zudem, dass sich die Gene im Fall der Hamletbarsche auf drei verschiedenen Chromosomen befinden. Bisher kannte man solche Gen-Koppelungen nur, wenn die Gen-Sätze auf einem Chromosom sehr nahe beieinander lagen. So konnte das Team zeigen, wie die natürliche Selektion zur Entstehung neuer Formen in einer sehr frühen Phase der Artenbildung beitragen kann.

WEITERE FORSCHUNGEN

Die Wissenschaftler vermuten, dass ihre Ergebnisse auch noch auf andere Arten übertragbar sind. Doch dafür bedarf es zusätzlicher Untersuchungen, weshalb als nächster Schritt weitere der bisher 19 beschriebenen Hamlet-Arten erforscht werden sollen. Damit wollen die Wissenschaftler herausfinden, ob sich das gefundene Muster allgemein durch die Familie der Hamletbarsche zieht, oder ob es einen Spezialfall der drei untersuchten Arten darstellt.

Grundsätzlich ist übrigens denkbar, dass die natürliche Selektion auch bei anderen Faktoren, die der Partnerwahl dienen, funktioniert. So ist es möglich, dass hier eventuell auch Geruch, Größe oder das Verhalten wirken. Die Studie erschien Anfang März in der Fachzeitschrift Nature Ecology and Evolution.

Bild oben: Professor Oscar Puebla bei Feldarbeiten im Lebensraum der Hamletbarsche vor Puerto Rico ©Kosmas Hench/GEOMAR

Dieser Artikel erschien am 5. März in der Innovation Origins.